EGFR突变?三代靶向药全攻略--

上海药邦汇医疗科技有限公司

1、肺癌精准治疗的关键靶点,

EGFR突变的临床意义

在我国非小细胞肺癌患者中,EGFR是最常见的驱动基因突变,约占40%-50%,远高于欧美人群的10%-15%。这种差异使得中国患者成为EGFR靶向治疗的最大受益群体。

EGFR全称为表皮生长因子受体,正常情况下参与细胞生长调节。但当其基因发生突变时,会导致受体持续活化,就像“卡住”的开关键,不断向癌细胞发送生长信号,促进肿瘤增殖和转移。

最常见的两类敏感突变是:

19号外显子缺失(约占45%)

21号外显子L858R点突变(约占40%)

这两类突变对EGFR靶向药物响应率最高。其他突变如20号外显子插入突变(ex20ins)等则属于“难治型”突变,传统靶向药疗效有限,需要特殊药物应对。

2、EGFR靶向药的发展与选择

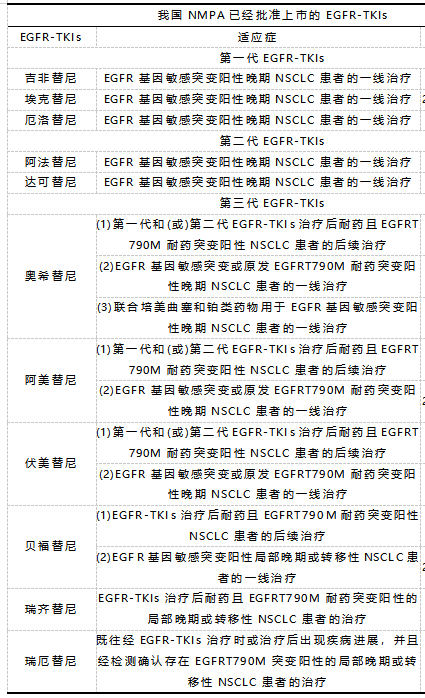

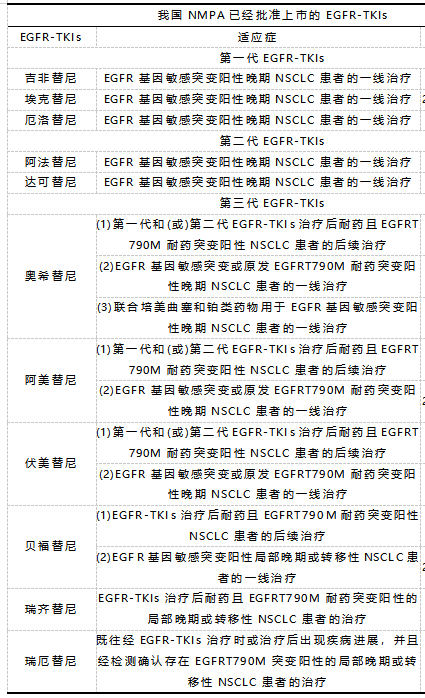

从2003年第一代EGFR靶向药问世至今,靶向药物已发展到第三代,每一代都有其独特优势和适用场景。

•第一代药物(吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼):作为治疗的开路先锋,这些药物通过阻断EGFR信号通路抑制肿瘤生长。优势是疗效确切、安全性较好。但多数患者在用药1-1.5年后会出现耐药。

•第二代药物(阿法替尼、达可替尼):不仅抑制EGFR,还能阻断HER2等其他相关受体,作用更广泛。但皮疹、腹泻等副作用发生率较高,患者耐受性成为挑战。

•第三代药物(奥希替尼、阿美替尼、伏美替尼等):最大突破是能克服第一代药物耐药后出现的T790M突变(占耐药机制的50%-60%)。同时具有更强的血脑屏障穿透能力,对脑转移控制效果显著提升

2025年最新CSCO指南推荐:

•对于早期患者术后辅助治疗,奥希替尼或埃克替尼可显著降低复发风险

•晚期患者一线治疗中,三代药物因卓越的生存获益和中枢神经系统保护作用成为优选

•对21外显子L858R突变患者,达可替尼显示出独特优势

EGFR-TKI怎么服用?

1.EGFR靶向治疗路径

确诊NSCLC→2.EGFR基因检测→3.敏感突变→4.三代TKI一线→5.监测/每2月随访→6.进展后二次活检→7.按耐药机制选方案

2.一线到底选哪一代?

2025版非小细胞肺癌NCCN及CSCO指南中,一/二/三代EGFR-TKI都是一线治疗的选择(选择一代TKI时需密切监测T790M耐药。)

2024年版新型抗肿瘤药物临床应用指导原则指出,对于21外显子L858R突变的NSCLC,优先推荐达可替尼。同时也需要指出,三代EGFR-TKI是CSCO指南推荐的优选方案。

敏感突变首选三代(奥希/阿美/伏美/贝福),PFS最长、血脑屏障穿透好。

3.合理管理副作用对治疗成功至关重要

警惕致命性间质性肺炎

间质性肺炎(ILD)是EGFR靶向药罕见但可致命的不良反应,发生率约1%-4%,病死率高达30%。

危险因素包括:老年、吸烟史、曾接受胸部放疗、既往有间质性肺病史等。症状常在用药3-7周内出现,表现为干咳、进行性呼吸困难和发热。

处理关键:

一旦怀疑ILD,立即永久停用EGFR靶向药;

早期大剂量糖皮质激素冲击治疗(如甲泼尼龙500-1000mg/d);

呼吸衰竭患者需机械通气支持;

禁止再次使用同一类药物。

心脏毒性不容忽视

2024年新发现:双倍剂量三代药物治疗脑膜转移时,心脏毒性风险显著增加。部分患者可能仅表现为活动后疲乏,但超声检查已显示心功能障碍。

防护建议:

治疗1-2个月后定期检查心脏超声和血液BNP;

高血压、糖尿病患者加强监测;

避免联用其他心脏毒性药物;

出现心功能不全及时减量或停药。

常见副作用的科学管理

•腹泻:发生率高达95.2%,但3级以上约1%-14.4%

1级:调整饮食,避免油腻刺激食物;

2级:使用洛哌丁胺,必要时暂停靶向药;

3级:需住院补液,防止脱水。

•皮疹:多在治疗后1-2周发生

日常使用SPF≥30防晒霜;

避免热水刺激,使用温和润肤剂;

严重时可用低强度激素药膏。

•肝损伤:表现为乏力、厌油、肝区胀痛

治疗期间定期监测肝功能;

避免联用肝毒性药物;

肝酶升高5倍以上需停药。

EGFR-TKI让晚期肺癌逐步走向“慢性病”模式。记住:先做基因检测,再选合适代际;规范用药、定期复查、出现不适早沟通,就能把副作用降到最低,把生存期拉到最长。